100円ショップは、私たちの生活に欠かせない存在となっています。

ダイソー、セリア、キャンドゥなどの大手チェーンをはじめ

多くの100円ショップが全国各地で展開され、日用品から便利グッズ、文房具、食品に続くまで短期間の商品をお待ちしています。

しかし、消費者の多くが一度は疑問に思ったことがあるでしょう。

「たった100円で売って、どうやって利益を出しているのか?」

100円ショップは、その低価格もなく、堅調な業界業績を維持し続けています。

特に最大手のダイアグラムは、国内で6,500店舗以上を展開し、年間売上高は約5,000億円(2023年時点)達成しています。

このような成功の裏には、綿密に計算された独自のビジネスモデルがあるのです。

この記事では、100円ショップがどのようにして利益を確保しているのか、その仕組みを詳しく解説します。

大量仕入れによるコスト削減、プライベートブランド(PB)商品の活用、高回転率による売上確保、店舗運営の効率化など、利益を獲得ポイントを掘り下げていきます。

また、テレビの100円ショップ業界をじっくり環境変化についても行って、今後の課題や展望についても考察していきます。

100円ショップのビジネスモデル

100円ショップは、低価格で多種多様な商品を販売しながら、しっかりと利益を確保する独自のビジネスモデルを持っています。

その成功の鍵となるのは、以下の3つの要素です。

- 大量仕入れによるコスト削減

- プライベートブランド(PB)商品の活用

- 高回転率による売上確保

これらの要素がどのように機能し、100円ショップの利益につながっているのかを詳しく見ていきましょう。

大量仕入れによるコスト削減

100円ショップのビジネスモデルの基本は、大量仕入れによって仕入れコストを大幅に下げることです。

通常、小売業では仕入れ量が多いほど、単価が下がる仕組みになっています。

100円ショップは、全国数千店舗に同じ商品を供給するため、想定な数量をまとめて発注できます。

例、一般の雑貨店では50円で仕入れる商品を、100円ショップは数十万単位で発注することで30円以下で仕入れることができるのです。

プライベートブランド(PB)商品の活用

100円ショップでは、メーカー品だけでなく、自社開発のプライベートブランド(PB)商品を積極的に展開しています。

PB商品は、自社で企画・デザインし、海外の工場で生産するため、中間マージンを排除でき、利益率を高めることができます。

特に、ダイソーは「DAISO」ブランドのPB商品を多数展開しており、日用品から文具、キッチン用品まで幅広いを揃えております。

PB商品には以下のような特典があります。

- 原価をさらに抑えられる(中間業者を省略)

- 競争力のある独自商品を提供できる(競争との差別化)

- ブランド価値を高め、リピート客を獲得できる

高回転率による売上確保

100円ショップは「1点あたりの利益は少なくても、販売数を増やすことで利益を確保する」という戦略を採っています。

商品の回転率が高いほど、在庫の滞留リスクが軽減し、売上が安定します。

100円ショップは新商品を頻繁に投入し、消費者に「行くたびに新しい商品がある」と思われるので、リピート購入を考えています。

また、「100円」という心理的なハードルの低さも、高い回転率を維持します。

- 「とりあえず買ってみよう」と思える価格設定

- 計算しやすい価格で男の子を誘う

- ついで買いを促進する陳列レイアウト

例、消費者が1回の買い物で3〜5ポイント購入することはなく、客単価は意外と高くなります。

このように、「大量仕入れ」「PB商品の活用」「高回転率」

という3つの要素が組み合わさることで、100円ショップは低価格でもしっかりと利益を確保できるのです。

仕入れコストを考える戦略

100円ショップの利益を確保するために最も重要な要素の一つが、「いかに安く仕入れるか」です。

100円という低価格を維持しながら利益を確保するために、やはり徹底したコスト削減戦略を採用しています。

ここでは、100円ショップが仕入れコストを考えるために実践している3つの主要な戦略について解説します。

- 海外生産の活用(特に中国・東南アジア)

- 直接取引で中間マージンをカット

- 複数ブランドを展開し、販路を最大化

海外生産の活用(特に中国・東南アジア)

100円ショップの商品は、圧倒的に海外生産が多いのが特徴です。

特に、中国やベトナム、インドネシアなどのアジア圏での生産が主流となっています。

なぜ海外生産が多いのか? その理由は「人件費と生産コストの低さ」にあります。

例えば、日本国内で製造すると100円では販売できないような商品でも、中国や東南アジアの工場なら原価30円〜50円程度で生産可能です。

100円ショップの生産拠点として中国が強い理由

- 圧倒的な生産規模(多くの工場があり、あらゆるジャンルの商品を生産可能)

- 低コストで大量生産が可能(人件費が日本よりも安価)

- インフラが整っている(日本への物流が容易)

実際、ダイソーの約7割の商品は中国製と言われています。

直接取引で中間マージンをカット

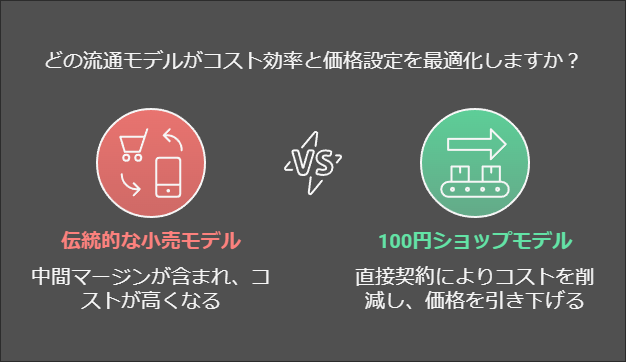

100円ショップでは、メーカーや問屋を介して「工場と直接取引」を行っていることで、余計な中間マージンを省いています。

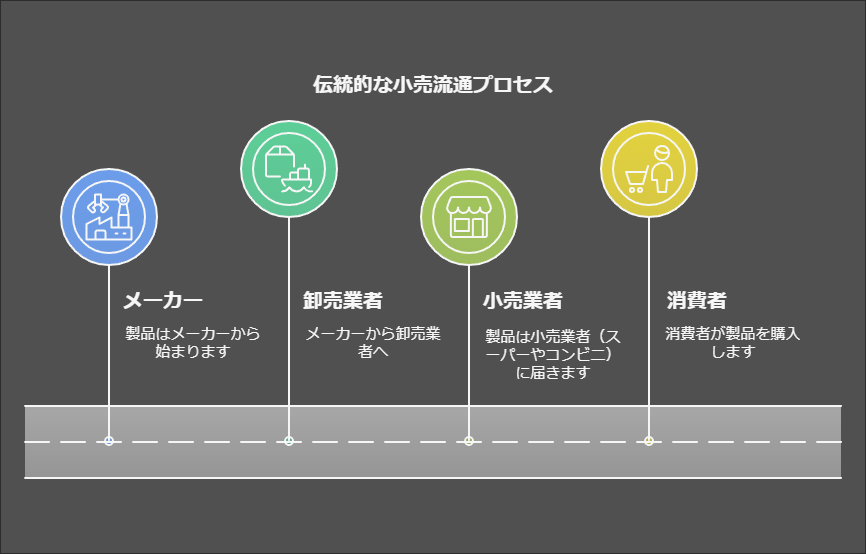

通常の小売業では、以下のような流れで商品が流通します。

メーカー → 卸売業者 → 小売業者(スーパーやコンビニなど) → 消費者

しかし、100円ショップはこの流れを簡素化し、メーカー(工場)と直接契約することで、商品価格を大幅に考えることができます。

これにより、通常なら150円〜200円で販売される商品を100円で提供することが可能となります。

さらに、大手100円ショップは独自の調達ルートを開拓しており、工場に直接発注するだけでなく、生産工程に関する指導を行っていることもあります。

これにより、より効率的な生産体制を構築し、最終コスト削減を実現しています。

複数ブランドを展開し、販路を最大化

最近では、100円ショップが複数のブランドを展開することで、販路を拡大し、仕入れコストを主体的に戦略をとっています。

例:ダイソーは100円ショップだけでなく、300円ショップの「THREEPPY」や、500円・1000円商品の「定番商品」などを展開しています。

この戦略には以下のようなメリットがあります。

- 最大限の高い商品を扱うことで、より高品質な商品を販売できる

- 異なる価格帯の商品を扱うことで、より多くの消費者層を獲得できる

- 100円ショップでは扱えない商品も販売でき、仕入れの選択肢が広がる

特に、「Standard Products」などの高止まりブランドでは、品質を維持しつつ利益率の高い商品を提供することが可能になります。

これにより、100円商品のみでは厳しくなった市場環境の中でも、持続的な利益を確保する仕組みを構築しているのです。

100円ショップが仕入れコストを考えるためには、「海外生産」「直接取引」「ブランド戦略」という3つの要素が肝心です。

- 海外の安価な生産拠点を活用し、大量生産する

- メーカーと直接取引を行い、中間マージンを削減する

- 100円以外の価格帯の商品も扱い、販路を最大化する

これらの戦略を大事にすることで、100円という価格設定の中でもしっかりと利益を確保し続けているのです。

利益率の秘密

100円ショップの最大の疑問は、「100円という低価格で本当にメリットが出るのか?」という点です。

結論から言うと、100円ショップは利益率のバランスをうまくコントロールすることで、しっかりと利益を確保しています。

この章では、100円ショップの利益構造を支える3つのポイントを解説します。

- 一部の商品は原価が非常に低い

- 高回転率で売上を確保する

- 高利益率商品と低利益率商品のバランス概要

一部の商品は原価が非常に低い

100円ショップの商品には、原価が驚くほど低いものが含まれています。

一般的に、100円ショップの平均原価率は30〜50%程度と言われていますが

中には原価が10〜20円程度の商品も存在します。

低原価商品の具体例

- プラスチック製品(収納ケース、タッパーなど)

→ 材料費が安く、大量生産が可能なため、原価は20〜30円程度。 - 紙製品(メモ帳、付箋、ノートなど)

→ 1冊あたりのコストは10円〜20円程度。 - アクセサリー類(ヘアゴム、ピンなど)

→ 小型軽量のため輸送コストも安く、原価10〜30円程度。

「超低原価格商品」を多く目指すことで、100円という価格設定の中でも十分な利益を確保できるのです。

高回転率で売上を確保する

100円ショップは、**「薄利多売」**のビジネスモデルを採用しています。

- 1点あたりの利益は小さいが、大量に売ることで利益を積み上げる

- 新商品を頻繁に投入し、来店頻度を高める

- 消費者に「100円なら買ってもいい」と思い、衝動買いを変える

例えば、ダイソーの年間売上高は約5,000億円ですが、これは年間約50億点の商品が売れている計算になります。

つまり、1点あたりの利益が数十円でも、一応な販売量が利益を生むのです。

「100円だから買う」という心理的効果

- 「安いから、とりあえず買ってみる」という行動を変える

- 計算しやすい価格なので、男の子が多い(例:5個買っても500円)

- 「ついで買い」が発生しやすい(レジ前の小物など)

このような消費者心理をうまく活用し、高回転率を維持することで利益を確保しています。

高利益率商品と低利益率商品のバランス概要

100円ショップの商品には、利益率の高い商品と低い商品が揃っています。

- 高利益率商品(原価30円以下) → 利益率が高い

- 低利益率商品(原価50円以上) → 利益率が低いが、集客効果がある

高利益率商品の具体例

- プラスチック製品(コップ、収納ケースなど)

- 文房具(ボールペン、付箋、メモ帳など)

- キッチン用品(スポンジ、シリコン製アイテムなど)

低利益率商品の具体例

- 電池(アルカリ電池、ボタン電池)

- 食品(お菓子、缶詰など)

- 化粧品(100円でも品質が求められるため原価が高い)

例えば、電池や食品はほぼ原価に近い価格で販売されることが多いですが、これは「客さんを呼び込むための戦略」です。

安くて魅力的な商品で集客し、同時に高い利益率の商品も購入してもらうことで、全体として利益を確保している仕組みになっているのです。

100円ショップは、単純な低価格販売ではなく、計算された利益構造を持っています。

- 原価の低い商品を多く扱い、利益を確保する

- 高回転率で売上を伸ばし、薄利多売のモデルを成立させる

- 利益率の高い商品と低い商品を組み合わせて、全体の利益を最適化する

このように、100円ショップは単なる「安売りビジネス」ではなく、緻密な戦略のもとで利益を生み出す仕組みを確立しているのです。

店舗運営のコスト管理

100円ショップは、商品の仕入れコストを考えるだけでなく、店舗運営においても徹底したコスト管理を行っています。

100円という低価格で利益を確保するためには、人件費・在庫管理・テナント材料などの価格を大事にしております。

この章では、100円ショップが店舗運営において実施している3つのコスト削減戦略を解説します。

- 少人数で回せるオペレーションの仕組み

- 在庫管理と棚卸の効率化

- テナント交渉と情勢戦略

少人数で回せるオペレーションの仕組み

一般的なスーパーや佐々木ストアでは、多くの従業員を必要としていますが、100円ショップは少人数で店舗を運営できる体制を整えています。

100円ショップの運営の特徴

- セルフサービス方式:接客を最低限にし、レジ対応のみを基本とする

- 商品更新の自動化:少々商品はパターン化されており、棚の入れ替えが少ない

- パート・アルバイト中心のシフト:人件費を中心

例、大型スーパーでは1店舗あたりの従業員数が20〜30人必要なケースもありますが、100円ショップでは同規模の店舗でも5〜10人程度で運営できるのが一般的です。

人件費を抑えつつ、効率的に回せる仕組みが終わっていることが、店舗運営のコスト削減に直結しています。

在庫管理と棚卸の効率化

100円ショップでは、在庫管理と棚卸の作業負担を軽減するための工夫がされています。

在庫管理のポイント

- 商品の種類をそろそろ(そろそろ商品を中心に展開し、SKUを最適化)

- バーコード管理を徹底(レジと連動し、売れた分だけ更新する仕組み)

- 陳列のシンプル化(商品をパターン化、並べやすい設計に)

例、100円ショップでは、「ちょっと商品は一部の棚にまとめて配置し、補充作業を簡単にする」という工夫がされています。

また、バーコード管理の徹底により、在庫状況を把握できず、過剰な在庫を防ぐ計画が構築されています。

これにより、万が一の人員で在庫管理・補充作業を行うことができ、結果的に人件費や物流コストを削減できるのです。

テナント交渉と情勢戦略

100円ショップが全国に出店できるのは、賃料コストを抑えながら、集客力のある態勢を確保する戦略があるからです。

テナント交渉のポイント

- ショッピングモール・の空きテナントをスーパー(集客力を活用)

- 駅前ではなく、少し離れたエリアに出店し、賃料を重視

- 他の店舗と共同で物件を貸すことで、家賃負担を分散

例えば、大手100円ショップは「大型商業施設の中に出店することで、家賃コストを抑え、集客力を確保する」という戦略を採用しています。

また、最近では、「ロードサイド型店舗(駐車場付きの郊外店)」の展開も増えており、家賃は抑えられており、広い売場を確保するスタイルが浸透しています。

このように、店舗の立地と家賃のバランスを最適化することで、固定費を抑えながら高い売上を確保するのが100円ショップの出店戦略なのです。

100円ショップは、店舗運営のコストを大事にしていますので、利益を確保しています。

- 少人数オペレーションで人件費を削減

- 効率的な在庫管理・棚卸システムで運営コストを重視

- テナント戦略を考えて、賃金負担を最適化

これらの仕組みによって、100円という低価格を維持しながら、安定した利益を出せるビジネスモデルが成立しているのです。

100円ショップの今後と課題

100円ショップは、日本全国に圧倒的な店舗を展開し、低価格で魅力的な商品を提供することで成長を続けてきました。

しかし、最近の市場環境の変化により、「100円で売ること」の難しさが顕在化しています。

この章では、100円ショップ業界が諦める3つの主要な課題について解説します。

- 価格とコスト上昇維持のジレンマ

- SDGsと環境問題への対応

- EC(ネット販売)との競争

価格とコスト上昇維持のジレンマ

100円ショップ最大の強みは「全品100円」という親しみやすい価格設定ですが

最近の原材料費や物流費の高騰により、このビジネスモデルが揺らぎつつあります。

主なコスト上昇要因

- 原材料費の値下げ(プラスチック・紙・金属などの価格上昇)

- 人件費の上昇(特に海外の製造拠点での上昇)

- コストの増加(輸送費・燃料物流費の増加)

例えば、中国の工場で人件費は年々上昇しており、以前は1個30円で作られた商品が40円、50円と上がるケースも増えています。

また、円安が進むと輸入コストも上昇し、「100円で販売すること自体が厳しくなる」という問題に決着します。

価格維持のための対策

- PB(プライベートブランド)商品の強化(中間マージンを削減)

- 一部商品の価格(300円・500円商品など)

- 仕入れルートの多様化(中国依存から東南アジアへシフト)

すでにやダイソーセリアは、100円以外の価格帯の商品(300円・500円・1000円商品など)を増やすことで、利益確保の戦略を強化しています。

SDGsと環境問題への対応

今年、SDGs(持続可能な開発目標)環境問題への意識が向いており、100円ショップにも「エコへの取り組み」が求められています。

100円ショップと環境問題の関係

- プラスチック製品が多く、環境負荷が高い

- 安価なため使い捨てが増え、廃棄物が増加

- リサイクル対応が慎重な商品が多い

特に、プラスチック製品の削減は急務とされており、当面は以下のような対応を進めております。

環境対策の具体例

- 紙製ストローやエコバッグの導入

- 再生プラスチックを使用した商品開発

- 長く使える高品質な商品を増やす

例えば、ダイソーは「環境に配慮した商品」を増やし動きを強化しております。

セリアも「シンプルで長く使えるデザイン」の商品を増やすことで、エコ志向の消費者に対応しています。

しかし、環境対応にはコストがかかるため、価格とのバランスをどう取るかが大きな課題となっています。

EC(ネット販売)との競争

100円ショップの強みは「実店舗での商品体験」ですが、最近はネット通販との競争が激化しています。

ECの強みと100円ショップの課題

| 項目 | EC(ネット販売) | 100円ショップ(実店舗) |

|---|---|---|

| 価格 | 大量販売でコスト削減しやすい | 100円固定価格で競争力は高い |

| 整列 | 幅広い商品を取り扱う | 実店舗のためスペースに制限あり |

| 便利さ | 24時間注文可能、家まで届く | すぐに買えるが、来店が必要 |

| 体験 | 商品が見つからない | 直接見られる安心感 |

例えば、Amazonや楽天では「男の子で送料無料」「100円以下の商品がほとんど」といった強みがあり、特に若年層や忙しい人々にとってはECの普及性が魅力となっています。

100円ショップのEC戦略

- オンラインショップの展開(ダイソーはすでに開始)

- **クリック&コレクト(ネット注文・店舗受け取り)**の導入

- SNSを活用した集客(インスタグラム・YouTubeで商品紹介)

ダイソーは2020年にECサイトを開始し、1,000円以上の注文で配送可能な仕組みを準備しています。

今後、EC市場の成長にどう適応していくかが、100円ショップ業界の重要な課題となります。

100円ショップは、これまでの成長モデルを維持するのが難しくなり、新たな戦略が求められています。

- 価格とコスト上昇のジレンマ→ 300円・500円商品の導入や仕入れルートの多様化

- SDGsと環境問題への対応→ プラスチック削減・短縮する商品開発

- EC(ネット販売)との競争→オンライン販売の強化・SNS活用

これからの100円ショップは、従来の「安さ重視」から「品質・適正性・エコ志向」を組み合わせたビジネスモデルへ進化する必要があるのです。

まとめ

100円ショップは、低価格でありながら利益を生み出す独自のビジネスモデルを構築し、日本全国で成功を掴みました。

しかし、その成長を支えてきた戦略は、最近の環境変化によって新たな課題に取り組んでいます。

この記事では、100円ショップの利益構造の秘密を解明し、以下のポイントを詳しく解説しました。

100円ショップの成功の秘訣

- 大量仕入れとコスト削減

- 大量発注により仕入れを検討する

- や東南アジアの安価な製造拠点を活用

- メーカーとの直接取引で中間マージンを削減

- 高回転率と有利率の最適化

- 低価格による「ついで買い」「男の子」を促進

- 原価の低い商品と高価値の商品をバランスよく配置

- 高回転率で在庫リスクを軽減し、売上を安定化

- 効率的な店舗運営

- 少人数で回せるオペレーションを導入し、人件費を削減

- 在庫管理を効率改善、棚卸コストを考慮して

- テナント戦略で賃金を最適化し、利益率を向上

今後の課題と展望

しかし、100円ショップ業界は今後の市場変化に適応する必要があります。

- コスト上昇の影響:原材料費・物流費の見直しに対応するため、300円・500円商品の導入が進む

- 環境対策の強化:プラスチック削減やエコ商品の開発が求められる

- EC市場との競争:オンライン販売のやSNSを活用した集客が重要

とりあえずの100円ショップは、「安さ」だけでなく、「品質」「快適性」「環境への配慮」といった要素を取り入れながら、新たなビジネスモデルを構築していくことが求められます。

100円ショップは進化し続けます

100円ショップは、単なる「安売りの店」ではなく、緻密な戦略と効率的なオペレーションにより徹底しているビジネスモデルです。

今後も、消費者のニーズに応えて進化し、新たな市場環境に適応することで、100円ショップはさらなる成長を目指して進んでいきます。